サンゴの養殖と移植について

2008 年 9 月 23 日

サンゴの養殖

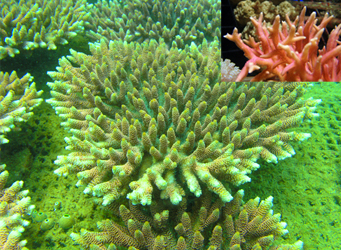

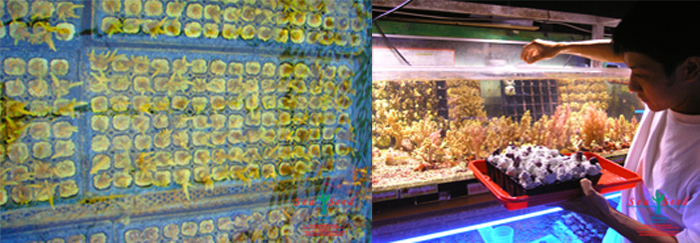

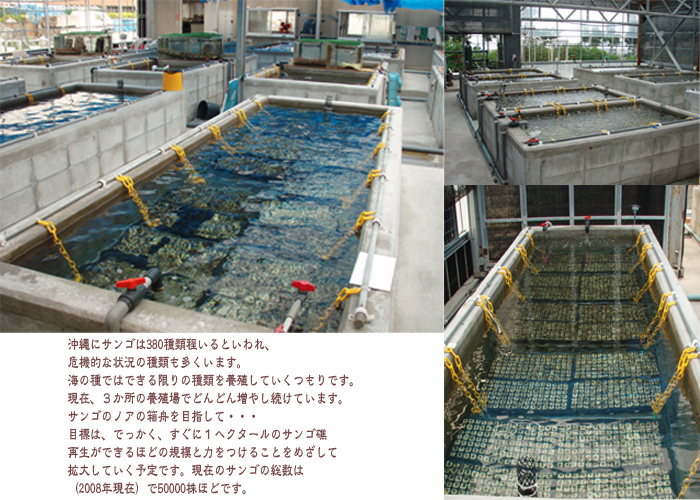

移植放流用のサンゴはすべて沖縄県産のサンゴを種親に増やしています。 陸上の施設だと天敵の混入が少ない事や、 天候に左右されないので、確実にサンゴを育てることができるのです。 またトゲサンゴの様に高水温に弱く、 沖縄本島で激減してしまっているサンゴもたくさん増えてくれています。 近年の異常気象を考えると不安が多くあります。 このまま環境が悪化して、万が一もしものことがあっても、 この技術がどんどん高まり維持していくことができたら 「ノアの箱舟」的な役割を果たせると考えています。 もちろんそのようなことはあってはならないのですが、 世界規模で地球温暖化が進む以上、 人工的に増やし成長させる技術はもっと必要になってくるでしょう。

移植放流用のサンゴはすべて沖縄県産のサンゴを種親に増やしています。 陸上の施設だと天敵の混入が少ない事や、 天候に左右されないので、確実にサンゴを育てることができるのです。 またトゲサンゴの様に高水温に弱く、 沖縄本島で激減してしまっているサンゴもたくさん増えてくれています。 近年の異常気象を考えると不安が多くあります。 このまま環境が悪化して、万が一もしものことがあっても、 この技術がどんどん高まり維持していくことができたら 「ノアの箱舟」的な役割を果たせると考えています。 もちろんそのようなことはあってはならないのですが、 世界規模で地球温暖化が進む以上、 人工的に増やし成長させる技術はもっと必要になってくるでしょう。

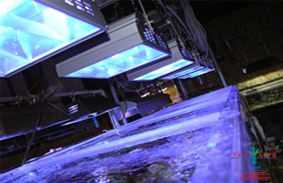

サンゴは種類によって必要とする環境が違います。 特にその中でも光が重要です。 海中は水深によって光の量が違っていて そこで生息する種類も違ってきます。 成長速度も光の量でかなり変わってきます。 太陽光や、照明の種類を使い分け、 それぞれの種類にあった環境で愛情をこめて育てていると 驚くほどの成長を見せてくれるのです。

サンゴは種類によって必要とする環境が違います。 特にその中でも光が重要です。 海中は水深によって光の量が違っていて そこで生息する種類も違ってきます。 成長速度も光の量でかなり変わってきます。 太陽光や、照明の種類を使い分け、 それぞれの種類にあった環境で愛情をこめて育てていると 驚くほどの成長を見せてくれるのです。

サンゴは種類の判別が難しいものが多くいます。 種類によっては生きている状態で判別できません。 そういう種類はかけらをとって、標本をつくり、 ルーペなどで観察し、細かい形の違いで判別します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サンゴの移植

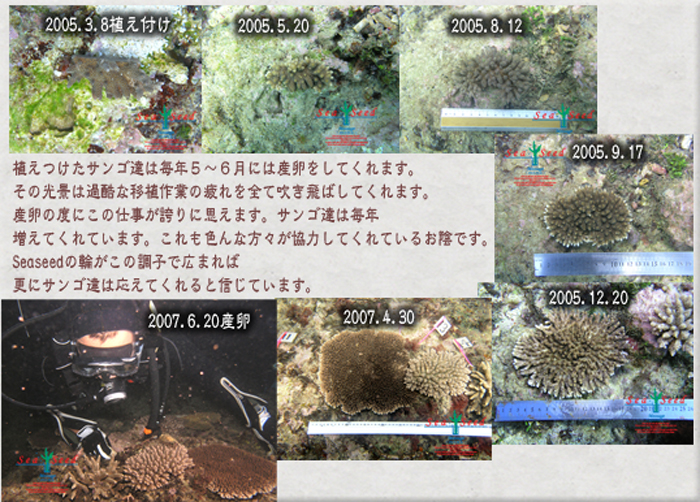

サンゴの移植放流は、水温が上がりにくそうな場所を 選んで植えつけています。 移植放流したサンゴは全て育つとは限りません。 でも様々な試練を乗り越え、植え付けから2度目の春を迎えること のできたサンゴ達は、たくさんの卵を産んでくれました。 2008年に産卵するサイズまでに育ち、産卵してくれた サンゴの数は数百を数えます。卵の数は・・・とにかくいっぱいです。 超感動です。 その子供がまたどこかで命を育んでいることを考えると 「無力じゃない」。 膨大な海を前にすると気が遠くなる作業なのですが それでも私たちはコツコツと植え続けていきます。 子供の頃に見たあのサンゴ礁を夢見て

サンゴの移植放流は、水温が上がりにくそうな場所を 選んで植えつけています。 移植放流したサンゴは全て育つとは限りません。 でも様々な試練を乗り越え、植え付けから2度目の春を迎えること のできたサンゴ達は、たくさんの卵を産んでくれました。 2008年に産卵するサイズまでに育ち、産卵してくれた サンゴの数は数百を数えます。卵の数は・・・とにかくいっぱいです。 超感動です。 その子供がまたどこかで命を育んでいることを考えると 「無力じゃない」。 膨大な海を前にすると気が遠くなる作業なのですが それでも私たちはコツコツと植え続けていきます。 子供の頃に見たあのサンゴ礁を夢見て

サンゴは植えつけた環境に合った形を作りながら成長していきます。大きなサンゴを植えると その環境の水流条件に合っていなくて、台風などがくると吹き飛ばされてしまいます。 だから5cm前後の小さなサンゴを植えています。するとその環境にあった形で成長していきます。 でも小さなサンゴはブダイなどにかじられてしまうと、ひとたまりもありません。ある程度の大きさに育つまで カゴをかぶせてあげます。しっかりと根付いたらカゴをはずしてやっと一人立ちです。

写真はサンゴを食べるシロレイシガイダマシです。サンゴをサンゴが少ない場所に植えると サンゴを食べたい生き物が先に集まってきます。貝が通らないかごをかぶせると光が弱くなりすぎて サンゴの成長が悪くなるのでピンセットでとるしかありません。 定期的に駆除することで被害を最小限に食い止めることができます。